機能訓練とは

機能訓練というと,筋トレ,バランス,歩行などをイメージする人は多いと思います。これは,機能=身体というイメージがあるのではないかと思います。しかし,機能には身体だけでなく,精神,高次脳,感覚,など多くの構成要素があり筋トレ,バランス,歩行だけが機能訓練ではなく,生活機能の向上につながる訓練が重要だと考えられます。大切なことは「何をするか」ではなく「なぜするのか」何を目的にどのような介入をしているのか,そして,その介入の結果が重要だと考えられます。利用者様の生活課題を明らかにし,生活改善を目的に適切な訓練を行うことが大切だと考えられます。当施設での機能訓練は身体機能+認知機能を同時に行う,二重課題条件下訓練在宅生活に即した生活機能向上訓練を行い自立(律)した生活を支援しております。

二重課題条件下訓練

考える課題と運動を同時に行います。

- 階段の上り下りをしながら暗算をします。

- 足踏みをしながら国や果物の名前を言います。

- 継ぎ足位でバランスを取りながら文字の色を答えます。

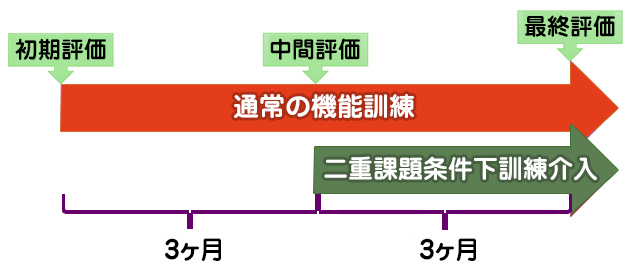

介入方法

- 通常の機能訓練のみを3か月

- 通常の介入は継続したまま二重課題条件下訓練を追加

- 評価は3回(初期,3か月,6か月)

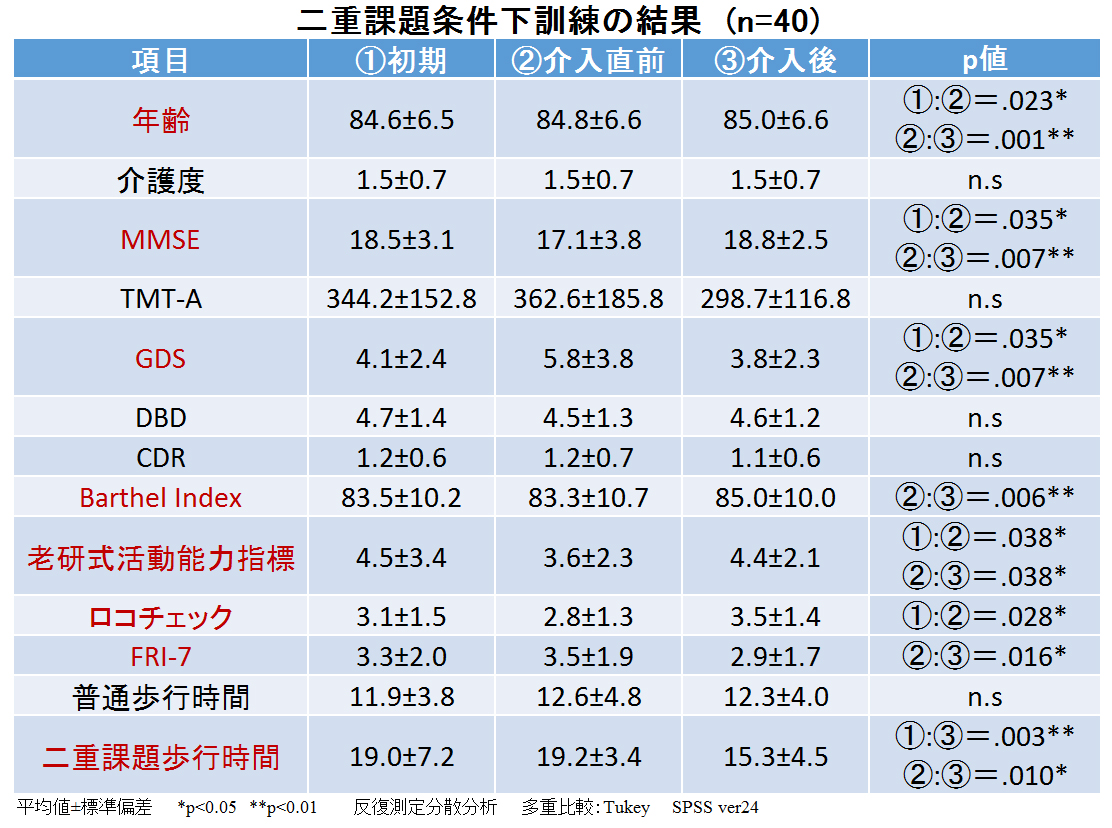

今回の取り組みで行った評価

- Mini Mental State Examination:MMSE(認知機能)

- Trail Making Test partA:TMT-A / P-game(注意機能)

- Geriatric Depression Scale:GDS(抑うつ度)

- Barthel Index:BI(日常生活動作)

- 老研式活動能力指標:老研式(手段的日常生活動作)

- ロコモーションチェック:ロコチェック(移動能力)

- Fall Risk Index:FRI(転倒危険度)

- 歩行速度(普通・Dual Task)

介入前後の比較をSPSS ver24(IBM社製)を用いて統計学的に分析を行っています。

二重課題条件下訓練の結果(n=40)

二重課題条件下訓練の結果

年齢の増加,認知機能の改善,二重課題歩行時間の短縮,老研式の向上,抑うつ状態の改善,

移動能力の向上が統計学的に明らかになりました。80歳代半ばになっても人間の能力は向上することが明らかになりました。

生活機能向上訓練(福点プログラム)

日常の生活行為に即した作業活動を,自分で選択し自分で行う。

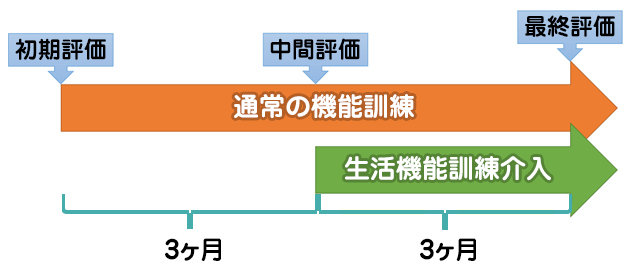

介入方法

- 通常の機能訓練のみを3か月

- 通常の介入は継続したまま生活機能訓練を追加

- 評価は3回(初期,3か月,6か月)

当施設で取っている評価

- 当施設で取っている評価

- Mini Mental State Examination:MMSE(認知機能)

- Trail Making Test partA:TMT-A / P-game(注意機能)

- Geriatric Depression Scale:GDS(抑うつ度)

- Barthel Index:BI(日常生活動作)

- 老研式活動能力指標:老研式(手段的日常生活動作)

- ロコモーションチェック:ロコチェック(移動能力)

- Fall Risk Index:FRI(転倒危険度)

- 歩行速度(普通・Dual Task)

介入前後の比較をSPSS ver24(IBM社製)を用いて統計学的に分析を行っています。

今回の取り組みで行った評価

生活行為向上訓練(福点プログラム)の量的結果 (n=42)

生活行為向上訓練(福点プログラム)の質的結果

行動が変わりました

- 自らホワイトボードを確認する

- 自ら作業を選ぶ

- やる作業を追加する

- 促し無くとも自主トレを始める

- 道具の場所を覚える

- 自ら作業を確認し道具の準備をする

- 活動に対する拒否が減少した

- 自ら他者のお膳を片付けるようになった

- 血糖値が下がった

- 何もしない時間は寝ていることが多かったが,

活動量が増えた - 自らマットで腹筋運動をするようになった

発言が変わりました

- もっとなにかやりたい

- もっと福点を貯めたい

- こういうの(掃除)が好きだからうれしい

- 福点が増えていくのがうれしい

- エアロバイクをしてから足のむくみが無くなった.足が楽になった

- 何か仕事があったら言ってね

- 配膳をやりたい

- 滑車運動をして肩こりが治った

- 足のしびれが良くなった

- 足に力が入るようになってきた

- 一緒に活動する友達ができてうれしい

生活行為向上訓練によって生活を自立(律)する傾向が現れてきました.大切なことは身体機能を上げることではなく生活を変えることだと思います。

結果

その後,生活機能訓練を3ヶ月間行ったところ,全ての測定項目が維持できたことが,統計学的に明らかになりました。

生活機能訓練後に利用者様の行動は積極的なり発言は意欲的な内容に変わりました。

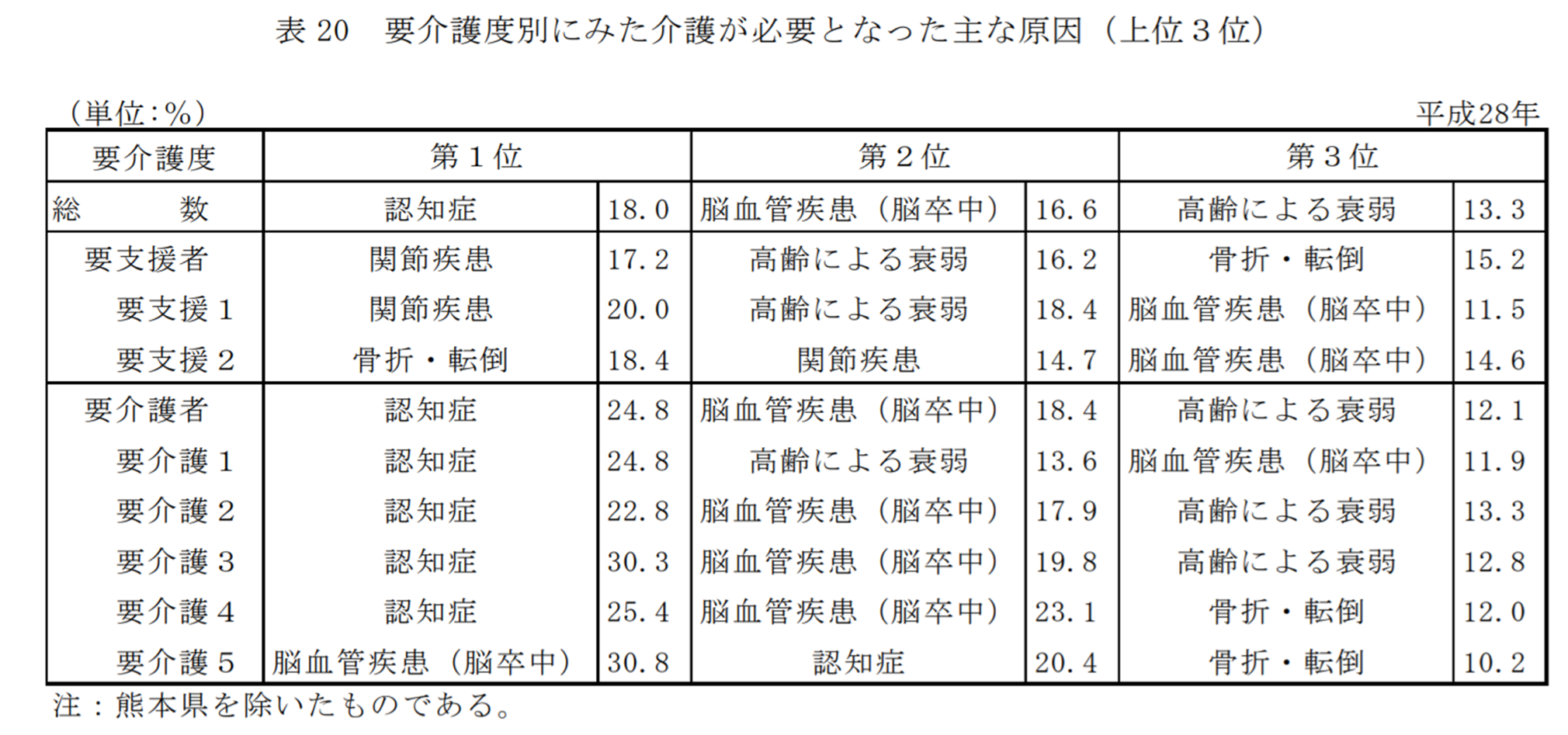

介護予防について

介護が必要になった原因

介護が必要になった原因として最も多かったのが認知症(24.8%)

介護が必要になった人の4人に1人が認知症

引用.厚労省:平成28年 国民生活基礎調査の概況https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/k-tyosa/k-tyosa16/dl/05.pdf

介護状態にならないために

- 認知症を予防する

- 運動量を増やす

- 栄養状態の改善

- うつを予防する

- 自宅に閉じこもらない

- 地域の集まりに参加する

鵜川重和, 玉腰暁子, 坂元あい介護予防の

二次予防事業対象者への介入プログラムに関する文献レビュー.

日本公衆衛生雑誌, 2015. 62(1), 3-19.

それでも介護状態になったら…

当施設では,各専門職(CW,Ns,OT)が

- 心身機能の改善(二重課題条件下訓練)

- 生活行為向上訓練(生活行為の即したリハビリ)

- 家族支援(介護方法,家族会)

などを行い,利用者様の自立(律)や生きがいを支えます。

生活機能訓練特化型デイサービス南風のモデルケース紹介

南風での役割の獲得(100年気配り)

南風での役割を獲得(右手と役割)

生活機能訓練特化型デイサービス南風における生活機能訓練の事例集